Créer pour libérer, le pari de l’art contemporain africain

Date

Monday, February 15th, 2021

Location

Montreal, Canada

Author

Dior Sow

Editor

Fatou Alhya Diagne (Invitée)

Editor-in-Chief

Tamy Emma Pepin

Illustration

Saraah Bikaï

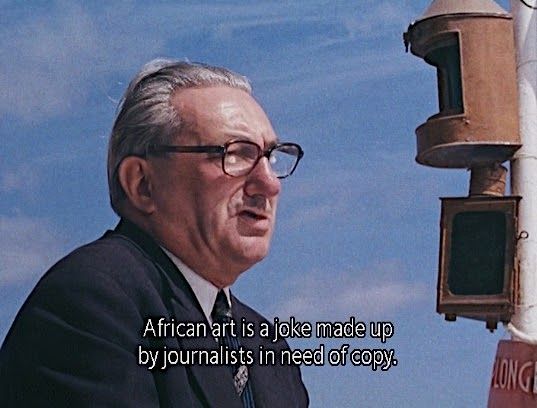

Il y a peu de temps encore, j’archivais des images de Touki Bouki, un des films fondateurs du cinéma sénégalais. Parmi elles, celle d’un passager européen assis sur le ponton d’un bateau au départ de Dakar, bedonnant, le regard sévère, il grogne : « L’art africain est une plaisanterie inventée par des journalistes en manque de copie »1. On est en 1973 et Djibril Diop Mambety tourne un film insolent et satirique sur ces relations encore compliquées entre l’Afrique post-coloniale et l’Occident et sur le regard que chacun porte l’un sur l’autre. Durant les premières décennies du ‘petit siècle’2, ce discours - assumé ou non - est celui d’une grande partie du monde de l’art, encore attaché au primitivisme.

Mais aujourd’hui, presque 40 ans plus tard, quid de notre cher art africain et de sa contemporanéité?

1 Stills Touki Bouki, Djibril Diop Mambety, 1973.

2 Période de 1945 à 1994, mise en avant notamment par le poète et critique d’art Okwui Enwezor. “Contemporary African Art : Beyond Colonial Paradigms”, Interview of Okwui Enwezor by Chika Okeke, 2002.

J’ai grandi au Sénégal dans une famille qui a toujours été très impliquée dans la scène artistique locale. J’ai donc vu les années de mon enfance s’écouler au rythme de Dak’art, la biennale d’art contemporain la plus respectée du continent.

Tous les deux ans, au mois de mai, c’est le monde entier qui, brochures et carnets à la main, venait prendre la température du monde de l’art africain. J’était encore jeune — et certainement obnubilée par l’aspect festif des vernissages — mais j’éprouvais déjà une certaine fascination devant cette soudaine, et presque incongrue, unité africaine. En 2018, on y voit par exemple, l’Ivoirien Ouattara Watts, aux côtés du Tunisien Ali Tnai et du Zimbabwéen Kudzanai Chiurai. Quatre conceptions de l’Afrique diamétralement opposées, mais réunies entre les quatres murs de l’Ancien Palais de Justice de Dakar. Toutefois d’une salle à l’autre, derrière chaque nom, chaque plaque, chaque légende, c’est le même enjeu qui traversait l’espace : l’idée que ces artistes doivent aujourd’hui bâtir une tradition avec très peu de points de références. Car, oui, n’oublions pas qu’aux yeux du monde, l’artiste africain est une notion tout à fait récente.

De retour en 2019 — à l’époque presque fictive des voyages et de la culture — je me retrouve à Bologne à l’exposition itinérante du Quai Branly’ “Ex-Africa”, un travail du critique Philippe Dagen dont l’intention — sur le papier, plutôt louable — était de recontextualiser l’art africain ‘classique’ et son influence sur les créations contemporaines. Or, ma plus grande impression au sortant de ces deux heures et demie de visite fut celle d’un anonymat le plus complet. « Togo – circa 1600 », « Empire Ashanti – circa 1700 », « Peuls — 1800 »… Des noms de pays, de groupes politiques, d’ethnies… Il n’y a donc pas de Raphaël au Quai Branly…et c’est bien ça le problème.

L’art africain a longtemps été celui de l’autre. Un bloc monolithique, étranger, aux frontières du fantastique, et dans les décennies qui ont suivi la décolonisation, il a continué d’évoluer dans les périphéries du monde de l’art.

Cette périphérie, l’artiste et intellectuel, Olu Oguibe l’a appelé ‘le terrain de la difficulté’3, un espace où l’on demande à l’artiste africain contemporain de ‘prouver son africanité’ dans des termes acceptables pour le centre occidental. En somme – et pour reprendre les mots de Fanon4 – le créateur africain « arrive dans le monde, soucieux de faire lever un sens aux choses (…) et voici qu’il se découvre objet au milieu d’autres objets ».

3 Art, Identity, Boundaries : Postmodernism and Contemporary African Art” in “The Culture Game”, Olu Oguibe, 2004.

4 Peau Noire, Masques Blanc, Frantz Fanon, 1971.

Ouattara Watts – Rhythm of Painting, 2018

Nous sommes souvent ‘essentialisés’ par un regard extérieur qui prône une division entre l’identité africaine et l’identité créative. Cette division nous pousse à devoir continuellement naviguer la frontière floue entre l’exploration de soi et l’instrumentalisation de notre altérité.

Aujourd’hui, l’artiste africain désire parler de son travail en des termes universels, il veut recevoir un support critique et institutionnel sans avoir à surjouer les codes de sa position.

La quête créative africaine, maintenant plus que jamais, c’est le désir de se constituer auteur, de se définir à travers la perception de son public. Cette quête est aussi la mienne et celle de mes pairs, nous, premières générations à être nées et à avoir grandi en territoires décolonisés. C’est à nous que revient la tâche monumentale de redéfinir le regard porté sur le continent après des siècles d’existence dans celui de l’Occident. Or, la vérité est que, pour cela, la seule existence d’artistes et de créatifs africains ne suffit pas : elle doit être accompagnée par la construction d’un système fort avec ses institutions, sa critique, son historicisation…Une construction qui est maintenant bel et bien en marche.

Aujourd’hui, pendant que les Hassan Hajjaj ou Zanele Muholi continuent d’amener l’Afrique au cœur de supra-musées comme le Guggenheim ou le V&A, le continent se met à développer en parallèle ses propres panthéons. En 2017, le Zeitz MOCAA ouvrait ses portes à Cape Town devenant ainsi le premier musée consacré à l’art contemporain africain. Un grand moment pour les artistes du continent qui jusque-là, ne pouvaient principalement exposer qu’au sein de galeries privées. Sa directrice exécutive, Koyo Kouah, emblématise ce nouveau système africain. Elle avait déjà créé auparavant, à Dakar, la RAW Material Company, un centre pour l’art et l’éducation dont les ressources sont, à mon avis, une mine d’or inespérée. Je me souviens avoir passé un après-midi dans cette bibliothèque dans un état quasi extatique, ayant soudainement le sentiment de pouvoir temporaliser et structurer la production visuelle de ma région.

Les projets de résidences qui continuent de se créer – comme ceux de Kehinde Wiley, Black Rock – sont des viviers importants pour la nouvelle génération. Ils permettent un dialogue entre créatifs de différents pays, mais aussi de différentes diasporas. Grâce à cela, la condition noire peut bénéficier plus généralement de cette vague qui traverse le continent.

Car, au fond, le développement de la scène artistique africaine est bien plus qu’un enjeu culturel, c’est un combat hautement politique. L’image qu’une société se fait d’elle-même est au cœur de sa libération et cette image est construite par sa jeunesse, ses artistes et ses créateurs.

Kassou Seydou -Miroitement, 2020

L’ Afrique – mon Afrique ? – je la vois dans les transes hypnotiques de Kassou Seydou, les foules sensuelles de Amoako Boafo, les volumes apaisés de Safaa Erruas… À l’image de son art, l’Afrique n’a rien de monolithique, elle est bien trop vivante pour ça. Alors pour nous, il n’y a aucun doute : c’est elle qui sera notre plus grand terrain de jeu dans les années à venir. Créer, avec et pour elle, voilà où réside aujourd’hui notre seul objectif.

Dior Sow

@diorsow

www.diorsow.com

Dior Sow est une directrice artistique et productrice de Dakar, Sénégal. Elle a étudié la littérature francophone et les sciences politiques à l’université McGill avant de s’installer à Londres pour travailler en tant que productrice de contenu chez Wonderland Magazine. Elle poursuit actuellement une maîtrise en Image à L’Institut Français De La Mode à Paris et continue une exploration personnelle sur identités passé et présente de la jeunesse de la diaspora.